新潟県立歴史博物館で12月19日(土)から来年2016年3月21日(月・祝)まで開催される冬の企画展「UMIAGARI -海揚がり-」の内覧会に行って参りました。

それでは恒例のテープカッターズです。

左から

- 新潟県立歴史博物館 館長 矢澤健一

- 新潟県立歴史博物館友の会 副会長 星野紀子

- 新潟県埋蔵文化財調査事業団 専務理事 土肥茂

- 出雲崎町教育委員会 教育長 佐藤亨

- 長岡市立科学博物館 名誉館長 牧野忠昌

- 学校法人新潟総合学院日本アニメ・マンガ専門学校 副校長 内田昌幸

- 新潟日報社 企画事業部長 佐藤勝則 (以上、敬称略)

となっております。

今回は比較的テープカッターズの人数が多めで絵が詰まり気味。次回は適切なマージンをとるよう、指導を徹底したいと思います。

ハイ、カットー。

開門ー。

会場がまるごと地図

今回の企画展は、新潟県域の海に沈んでいた陶磁器が展示の中心となっています。会場の床がまるごと地図になっており、資料の展示されている場所が実際に沈んでいた場所と対応しています。

展示されている陶磁器は底引き網漁などで網に引っかかって引き上げられたものがほとんどです。

展示されている陶磁器は中世の珠洲焼の器がほとんどです。

北前船とかがあった近世の方が流通量的にも多いんじゃないの? という気がしますが、近世あたりの高そうなものや状態のいいものは引き上げた人に使われたりもらわれたり売られたり……ということらしいです。

こちらは縄文・弥生土器。佐渡との距離が最も近い航路上に古代の土器が沈んでいるというのはなかなか興味深いです。そして、地図上に資料が展示されているとこういったことが分かりやすい。

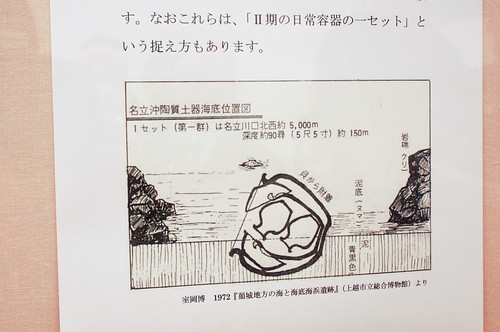

こちらの陶磁器5点は名立沖で6点セットの状態で発見された器(6点のうち1点は諸事情により不在)。

そしてその6点セットが発見されたときの状態が上の図です。まるっと6点セットで海中にあるのは、転げ落ちたのか、それともなにか事情があって落としたのか。

なぜ海中にあるのか?

なぜ海中にあるのか。後半の展示はそんな疑問について考察をする展示になっています。考察の内容は会場で確認してね!

展示室の一角が壁で囲われており、中はやや暗めになっています。

パネルにはJAM(日本アニメ・マンガ専門学校)の学生が書いたイメージが添えられています。

冬の晴れ間にちょっと歴博

今回の企画展、正直言って名前から受ける印象ほど内容に派手さはありませんし、資料点数もバリエーションもそんなに多くありません。八割がた珠洲焼の器だし。でも、その代わりと言ってはなんですが、資料の見せ方に工夫があって意外と楽しめます。個人的には飽きずに見られる分量なのが良かったです。

しかも、今回は企画展に伴う観覧料の割増はナシ! 510円で企画展も常設展も両方見られます。常設展もちょいちょい展示の入れ替えがあったりするので、しばらく行ってないなぁという人はこの機会に常設展もチェックすると新しい発見があるかもね!