長岡市にある「新潟県立歴史博物館」の平成25年度秋季企画展「石仏の力」に展示されている米納津隕石を見に行ってきました! 本物の隕石!

「新潟県立歴史博物館」の秋季企画展「石仏の力」の開催期間は9月21日(土)-11月24日(日)。9/20(金)に行われた開場式で一足お先に展示を見せて頂いたのですが、米納津隕石の展示は9/25(水)からだったのでもう一度歴博に行ってきました。

開場式の様子、企画展全体の様子は以下のページで紹介していますので是非どうぞ。新潟県内各地の石仏、道祖神、石碑等をよくこれだけ集められたなーと驚くこと間違いなし。持ってきちゃうってのがすごい。

米納津隕石とは

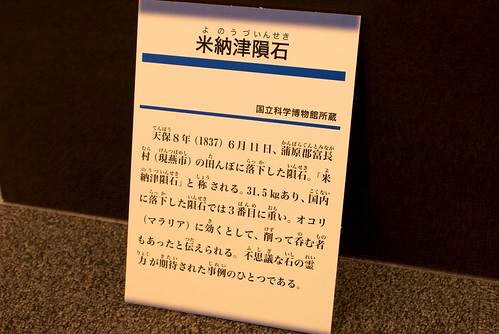

米納津隕石とは1837年(天保8年)、旧暦の6月11日(新暦だと7月13日)に蒲原郡富永村(現・新潟県燕市、旧吉田町)の水田に落ちた隕石。落下地点近くには隕石のレプリカ(模型)がのった石碑が建立されています。これはこれでちょっとした見どころ。

そんな米納津隕石、普段は東京都の「国立科学博物館」に展示されているので東京まで行かないと見ることができないのですが、今回は久しぶりに新潟に里帰り。燕市役所で2013年9月12日(木)-9月23日(月・祝)の間「米納津隕石里帰り展 -おかえり!米納津隕石-」が開催されたのち、県立歴史博物館での展示となりました。

秋季企画展「石仏の力」の米納津隕石

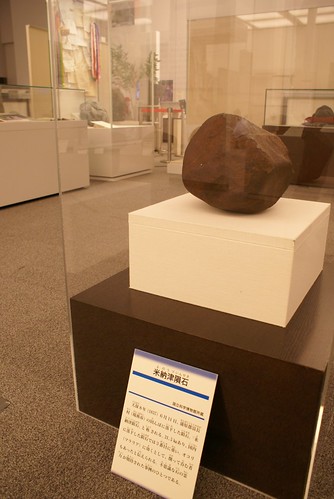

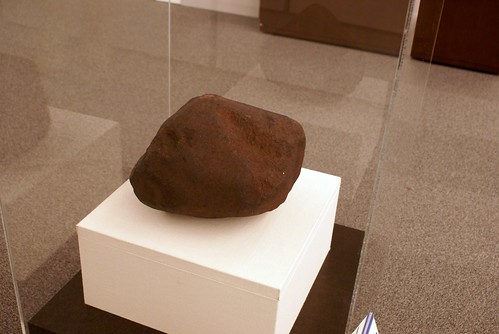

待望の米納津隕石は企画展の中程、目立つ場所に展示されていました。

隕石というと表面がツヤツヤしているイメージがあったのですが、思いのほかザラザラした感じでした。表面の質感、削った跡までわかるのっていいですねー。

石仏たちに変化が。

開場式から1週間後に行ったのですが、一般の観覧者が入るようになってからちょっとした変化が起こってました。想像できなかったわけじゃない。

と、こんな感じでお地蔵さんや石碑の前にお賽銭が置いてあるのです……

2010年に「新潟県立近代美術館」で開催された「奈良の古寺と仏像展」でも同じような現象が起こっていたのを思い出しました。まぁなんだ、これはこれでいいと思うよ! 今回の企画展はこういうのを含めて楽しんだらいいんじゃないかと思います。

その他、米納津隕石にまつわるあれこれ

米納津隕石は日本で2番目に大きい(重い)? それとも3番目?

米納津隕石は国内で2番目に大きい説と3番目に大きい説があったので、いろいろ調べてあーだこーだやっていたところ、岡本に「隕石の大きさ、歴博友の会のブログにまとめてあったよ」と教えられたわけで。というわけで以下引用です。

さて、この米納津隕石は重さとして日本で3番目ということ。

じゃあ、1番目や2番目は???

となるわけですね。早速調べてみたところ、やっぱり便利な時代で、ネットですぐに判明。

以下、ベスト5を上げましょう。1.田上(たなかみ)隕石(滋賀県大津市) 1885年 174kg

2.気仙(けせん)隕石(岩手県陸前高田市気仙町) 1850年 135kg

3.白萩(しらはぎ)隕石(富山県中新川郡上市町) 1890年 33.61kg

4.米納津隕石(新潟県燕市) 1837年 31.65kg

5.曽根(そね)隕石(京都府船井郡京丹波町) 1866年 17.1kgえっ!?米納津隕石は4番目???

実は、3の白萩隕石は2個体での重量なので、1個体の重量としては、米納津隕石が3番目ということになっているようです。

さすが事務局Yさんやー!(米納津隕石落下地に行ってみたの記事にリンク貼って頂きありがとうございます。)

4位説も浮上してて一人で若干混乱してましたがとってもわかりやすくまとまってました。さてさて2位説と3位説についてですが、隕石は金属鉄(Fe)とケイ酸塩鉱物の比率によって鉄隕石(隕鉄)、石鉄隕石、石質隕石の3つに分類されるとのこと。日本国内で1番大きな隕石と言った場合、隕鉄を含めると1位:田上隕石、2位:気仙隕石、3位:米納津隕石の順となり、石質隕石のみ・隕鉄は含めない場合は、分類では隕鉄となる田上隕石が抜け、1位:気仙隕石、そして2位:米納津隕石となるようです。謎がいろいろ解けた!

よのず?

国立科学博物館のサイトに掲載されている常設展示データベースの米納津隕石のページを見ると「英名:Yonozu」「キーワード:よのず、ヨノズ」となっているのですが、もしや「よのうづ」ではなく「よのず」なのか!? 英字表記ゆえか!? これは謎のままであーる。

そんな感じ

米納津隕石は秋季企画展の期間中、11月24日(日)まで展示されてるんじゃないかと思います。たぶん。科学的な天文分野の隕石と民俗学的な石仏が並んでいるのはじつに面白い。気になった方はレキハクにGo!