誰にも等しく訪れる死。それと同じくらい等しく訪れるものが葬式なのであります。というわけで、これから葬式を出す側になる方々の参考に(なるかわかりませんが)、祖母の死からお斎終了までの92時間を時系列で記録していきたいと思います。

1日目

21:14 祖母死去

病院に行っていた父から祖母の死去の連絡を受ける。ご愁傷様でございました。

22:45 タクシー到着

契約している葬儀会社(以下、農協)のタクシー(遺体を搬送してくれる専用のタクシーがある)にて遺体を自宅に搬送。

遺体の搬送からドライアイスを抱かせるところまで、基本的にはドライバーさんがやってくれる。ただし、家の中への搬入や担架から布団への移動など、遺体の移動に関してはドライバーさんのほかに2人ほど男手が必要だった。存外、人間は重い。

掛け布団と枕は農協のほうで用意してくれていたが、敷き布団についてはこちらで用意する必要があった。なお、使用した敷き布団は葬儀後に農協のほうで5千円ほどで処分してくれる。でも、自分で粗大に出せば200円で済む(長岡市の場合)。処分せず使っても問題はないと思うが、遺体にドライアイスを抱かせる関係で布団がじっとりと濡れるので、よく乾かす必要がある。

23:00 タクシー撤収

基本的にはタクシードライバーへの志は不要。ただ、今回は夜も遅かったので、固辞するドライバーさんに「時間外手当と思って」と無理矢理渡した。

葬儀一口メモ その1

そんなわけで、この日からセレモニーホールに遺体を移すまでの間、遺体と一つ屋根の下で暮らす生活です。

通常であればこのあとすぐ枕経となりますが、このときは夜も遅かったため、翌朝に行われることになりました。

また遺体受け取り時に死亡診断書と死亡届が一枚になった紙が渡されました。死亡届については記入例が添付されており、それに従って自分で記入する必要がありました。死亡届は翌日、葬儀会社の人が持っていってくれました。

2日目

8:45 農協到着

仏間に焼香台がセットされる。12時間もつ渦巻き状の線香や24時間もつろうそくなどの便利アイテムもこのとき同時に提供された(提供されると言ってもそのぶんはあとでちゃんと請求される)。

区長さんや近所の方も順次到着する。

8:50 枕経

お寺さん(坊さん)が到着し、そのままの流れで枕経が突然のスタート。枕経はすぐに終わる(実質5分くらい)ので、すぐにお茶が出せるようにあらかじめ準備しておくことをオススメします。

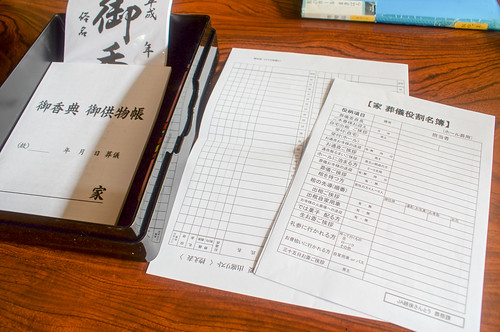

9:00 葬儀スケジュールの打合せ

枕経終了後、すぐに農協と葬儀スケジュールの打合せとなる。農協の人がその場でガンガン予約の電話を入れていく。

葬儀一口メモ その2

その場で決断!

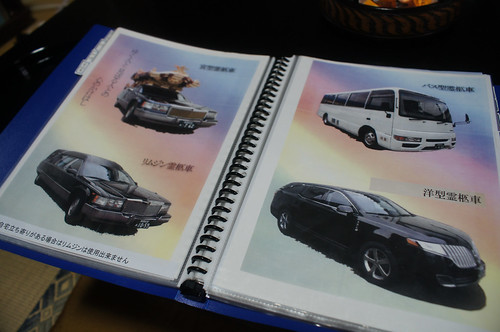

葬儀の打合せはこのあと何度か行われました。主な決定事項は葬儀に関わるアイテム(祭壇、棺、霊柩車、香典返しの内容と数など)やお斎の席順など。

家族が亡くなってすぐにさまざまな選択を迫られるため、なかなか悩ましいところではありますが、先延ばししたところで時間が解決してくれるわけでもないので、ここは片っ端からドンドン決めちゃうのが吉です。わからなければ葬儀会社の人がうやむやなアドバイスをしてくれます。

葬儀アイテムについては、だいたい松竹梅の3段階になっており、とくに事情がない限り、真ん中(竹)のプランを選ぶことになるかと思います。でも、別にここで一番下(梅)のプランを選んでも、しょっちゅう葬式に参加してるというような人でもない限り気が付かないので、予算に合わせて選択すればおkです。

香典返しについては町内で金額が決まっている場合もあるので、よくわからない場合は区長さんやご近所さんに聞いてみるのがよいでしょう。同じ町でも地区によって香典の額や内容などが全然違ったりすることがあります。

うちの場合は2千円くらいの香典返しセットを用意しました。これは弔問客に香典返しとして手渡すもので、高額な香典をいただいた場合(おおむね1万円以上)は別でまた香典返しを送る、というのが一般的です。

三十五日法要は葬儀の直後にできる!

うちのあたりでは三十五日法要のお経は葬儀のすぐあとにあげてしまうのが最近のトレンド。

通常、葬式→出棺→お斎→35日法要→お斎という順になるのですが(35日法要をその日のうちにやっちゃうのもなかなかの時短テクですが)、これをさらに簡略化し、葬式→35日法要→出棺→お斎という順番にすることでお斎の回数を減らし、時間と費用の節約を実現! ただし、寺によってはこれを嫌がるところがあるので注意が必要です。

また、葬儀に続いて35日法要のお経を上げることになるので、結果として葬儀時間が長くなります。このため、特にセレモニーホールを利用する際は最初の打ち合わせで提案するのが鉄則です。

なお、今回はそのトレンドを知るのが遅かったため、従来式の手順(葬式→出棺→生お斎→三十五日法要→お斎)となりました。

3日目

3日目も主に葬儀の打合せで終了。これは打ち合わせに時間がかかったというわけではなく、遠方に居る親戚のこともあり、また、特に急ぐ必要もなかったので、葬儀までに余裕を持たせた日取りになっただけ。

その日の午後には外の焼香台、祭壇、忌中札、下駄箱などが運び込まれ、葬式の準備万端の状態になっていた。

4日目 通夜

15:00 納棺

布団からお棺に遺体を移す。なにか一緒に入れたいものはないかと聞かれるも誰もこれと言ったものが思いつかず、とりあえずそのへんにあった写真を適当に突っ込む始末。

納棺のときにお寺さんはおらず、農協の人が取り仕切って終了した。

17:30 自宅出発

お棺をバスに乗せ、そのバスで親戚一同もセレモニーホールへ移動。お棺をバスに乗せる際はストレッチャーなどを使用せず、男ども総出で人力搬送した。

というか、葬儀の全体を通して遺体やお棺の移動、搬入出にはストレッチャーなどを使用せず完全に人力だった。これが一般的なものなのか、農協の方針なのか、うちだけなのかは不明。なお、お棺の移動は最低でも4人は男手がないと厳しい。

19:00 通夜 開式

セレモニーホールでの受付は近所の方が先に来てやってくれていた。式の司会や進行はセレモニーホールの人が全部やってくれるので、葬儀が始まってしまえば、遺族はほぼ座ってるだけでおk。喪主挨拶もあらかじめ例文が用意されるので、とくに感動的なスピーチが思いつかなければ、用意された例文をそのまま読んで問題ない。(どうせみんな「早く終わらないかな」としか思ってない。)

20:00 通夜振る舞い

夕飯代わりの通夜振る舞い。1時間ほどで終了。

通夜のあと、親族の一部はセレモニーホールに宿泊となる。最近は別に泊まらなくてもいいようだが、今回は遠方から来た親戚がホテル代わりに宿泊した。通夜までの3晩にわたり、祖母の家で明かりの番をした岡本家(親族みんな岡本家だけども)はおうちに帰って普通に寝た。

葬儀一口メモ その3

焼香のやり方は教えてもらえる

宗派ごとにやり方が異なるため、諸説入り乱れてる状態の焼香のやり方ですが、セレモニーホールのスタッフに聞くとちゃんと教えてくれるぞ! 不安がある方は気軽に聞いてみてください。

ちなみにうちは浄土真宗大谷派なので、祭壇に合掌して、焼香を2回くべて、合掌して終了。とっても簡単! あと、お辞儀大好きジャッパニーズは焼香台の前に立つ前に遺族側、参列側にそれぞれ一礼するのが礼儀正しいとか思っちゃってるフシがありますが、あれ、別に生きてる人間どもに一礼とかしなくてもいいらしいぞ。まあ、参列者の礼にいちいち礼返す遺族の姿、ライブのヘドバンかよ、とは思ってた。

通夜振る舞いは積極的に参加しておk

通夜振る舞いや生お斎は知らない人がいても全然分からないので、タダメシ食えるチャンスです。喪主側としても、料理を残したところで残った分の料理代が返金されるわけでもないので、食べつくしてもらったほうがありがたいです。ただし、飲み物に関しては、栓を開けた分だけ請求されるので、必要最小限でお願いいたします。

5日目 葬式

10:00 送迎バス到着

10:00に自宅からセレモニーホールへの送迎バスも出たが、このへんは田舎で、みんな自分ちの車で移動するため、結局1人しか乗らなかった。なお、岡本家の人間も9:00台に自分ちの車でセレモニーホールに移動している。

10:30 開式

内容はすっごいおおざっぱに言うと通夜と同じ。通夜に比べてちょっとお経が長いのと、お棺に花を入れる儀式があるくらい。

11:30 出棺

極近い親族だけ送迎バスで火葬場へ向かう。斎場で遺体を引き渡し、お経を上げ、釜に入ったところで一旦セレモニーホールに戻る。

親族が葬祭場に行っている間、会場に残った人たちには生お斎が振る舞われる。火葬場から帰ってきた親族もセレモニーホールでお昼代わりの生お斎。セレモニーホールでのイベントはここまで。お斎が終わったら荷物をすべて引き上げ、収骨の時間まで自宅で待機となる。

14:00 収骨

火葬場で骨を拾う。火葬場によっては、遺族到着時点であらかじめ頭の骨が別に分けてあったり、骨が砕いてあったりするようだが、今回はそのままだった。骨はやけどに注意するレベルで焼きたてほやほや。写真に残したいくらいにきれいに骨格が残っていたのだが、さすがに撮影は自重。大抵は骨がボロボロに崩れていることが多く、ここまできれいに骨格が残っているのは希、らしい。

頭の骨は別で取り、体の骨を先に骨壺に移す。本来は箸渡し(ふたり一組になってひとつの骨を箸で拾い上げる)をするのだが、全部の骨をそれでやると時間がかかってしょうがないので省略。参加者がそれぞれ順に骨を拾って骨壺に移していった。焼きたてなのでとにかく熱い。

骨壺に移し終えたあと、職員さんによる骨の解説などあり。「のど仏」は第二頸椎(C2)。ユタカ覚えた。C2を損傷すると息が出来なくなって死ぬ。ユタカ知ってる。

14:30 礼参

収骨が完了したら、喪主はその足でお寺さんに礼参に向かう。その他のメンバーは三十五日法要まで自宅待機。三十五日法要を葬儀のときに一緒にやった場合はここで終了となります。おつかれでございました。

15:00 三十五日法要&お斎

自宅にて三十五日法要。真宗の裏打ちを堪能しろ。

法要終了後、16:00から仕出し屋に移動しお斎。お昼からそんなに時間がたっていないので、まだ結構お腹いっぱい。

葬儀一口メモ その4

留守番なしがトレンド

セレモニーホールなど、自宅以外の場所で葬儀を行う場合、葬儀当日は自宅に留守番をおくのが一般的ですが、最近は鍵かけてみんな葬儀に参列しちゃうのがトレンドです。

花輪ではなく生花

最近は花輪ではなく、生花を出すことが多く、出棺のときにその生花を摘んでお棺に入れて別れを惜しむというのが最近のお葬式のスタイルっぽいです。式のあとは花束にして参列者に持って帰ってもらったり、ご近所さんに配ったりします。祭壇にも生花が使用されているので、ものすごい量の花束が生じ、結果、自宅の風呂場が送られてきた花束で埋まる事案が発生しました。

お斎の席は喪主が下座

お斎の席順は、まず、お寺さんを上座、喪主を(上座と対面する形で)下座におきます。そして、喪主に近い血筋の人から順に下座を埋めていき、お寺さんの両サイドは喪主から一番遠い親戚(たとえば、故人の実家の兄弟の子供とか喪主の嫁の実家の長男とか)がくるようになります。ただまあ、普通は上座と下座だけちゃんとしていれば、その間の席順はなんとなく丸く収まりそうな並びで問題ないです。

お斎のごはんは先に出してもらえるぞ!

葬式や法事のお斎で、散々料理を食べたあとに出てくるごはん。「あるなら最初に出してくれよ……もうおかずねーよ……」と思ったことがある方も多いのでは? そのごはん、頼めば最初から出してもらえるぞ! 安くないカネ払うんだから、ごはんくらい先に出してもらってもバチは当たらないぜ!

おつかれでございました

こまごましたことはほかに様々ありますが、大まかな流れはこんな感じです。葬式の会計についてはまた別の記事にしようと思っているのでお楽しみに。

なお、参考までに葬儀にかかった損益を言いますと、収入の部は約150万円で支出の部は約200万円。合計で約50万円の赤字となっております。

近所の人からの情報は重要

近所のおばちゃんは最近の葬式トレンドがわかる貴重な情報源だ。上述の三十五日法要の情報も近所のおばちゃんからもたらされたものです。葬式事情は変化がないようで意外と変化しているので、ご近所の葬式に積極的に参加して、最新の葬式事情を知るのもありじゃないかと思います。また、葬式のときはなんだかんだご近所さんのお世話になるので、ご近所づきあいは大切に。

家族葬は難しい

最近、身内だけでひっそり終わらせる「家族葬」というのも耳にしますが、友達も知り合いもおらず、ほぼ天涯孤独、くらいの人でないと家族葬は余計な手間がかかるケースがあります。

大々的に葬儀を行わないため、人づてになくなったことを知る人がそこそこの人数発生。その人たちがそれぞれのタイミングで仏壇に手を合わせに来るため、結局数ヶ月にわたってぽつぽつと来客が来る。しかも、「香典不要」と言われてもなかなかそういうわけにはいかない世の中。少なくない香典を持ってこられ、香典返しに頭を悩ませる……というふうに、故人の知り合いの量や質によっては普通に葬儀をしてしまったほうが楽になる場合があります。家族葬の場合も新聞のおくやみ欄にだけは故人の名前を出しておいたほうがよさそうです。

また、田舎だと葬儀会社が家族葬というモノに慣れておらず、対応がちぐはぐになってしまうこともあるようです。家族葬を行いたい場合はそのあたりも鑑みる必要があるでしょう。もう10年くらいしたら状況はまた変わっているかも知れません。オレはゼロ葬でお願いします。

最後に

葬式あんまり関係ないが、最後にひとつ、私は言っておきたいことがある。都会もんや年寄りは「土地は資産価値が高い」とか思ってるフシがあり、この考え方が相続の際に問題を引き起こすきっかけになることも多々あるのだが、いいか、オレは今から大事なことを言うから、頭のノートにメモってけ。

「田舎の土地は売れないし、売れない土地はただの負債だ!」

「売れない」というのは「評価額通りに売れない」とか「制度とか信条とかのルール上売れない」とかそんな生やさしいもんじゃねぇ。単純に買い手が付かなくて売れないんだ。それだけならまだしも、売れないクセに固定資産税はちゃんと発生する。売れないからと言って荒れるままにしておくわけにもいかず、草刈りなどの管理費も発生する。人もいないので土地活用もままならない。田舎の土地は、はっきり言って資産価値などない。ないどころか負債である。

人は減り、増えるのは売り家・売り土地の看板ばかり。もらおうと思えば家なんかタダでもらえる勢い。そんな場所で、土地を相続する(させられる)ことの意味をちゃんと考えて欲しい。

田舎に住むオレからのメッセージです。

葬儀のご相談は

互助会に入ってなくても葬儀の相談に乗ってくれる会社もあります。困ったときはとりあえず相談してみましょう。

遺品整理・着物の買い取りなら

葬儀が終わり、落ち着いたら遺品整理。ネットから見積もりもできます。